"장자 소요유 3"의 두 판 사이의 차이

| 85번째 줄: | 85번째 줄: | ||

- 내단은 우리 몸 속의 [https://www.joongang.co.kr/article/4021028#home 정(精), 기(氣), 신(神)]을 단련함으로써 생기는 것으로 우리 몸은 곧 하나의 작은 우주[소우주]로서 그 안에도 음양과 8괘가 있으니 장생의 도는 돌이켜 자기 안에서 구하면 충분하므로 정말로 바깥에서 구할 필요가 없다는 것</br> | - 내단은 우리 몸 속의 [https://www.joongang.co.kr/article/4021028#home 정(精), 기(氣), 신(神)]을 단련함으로써 생기는 것으로 우리 몸은 곧 하나의 작은 우주[소우주]로서 그 안에도 음양과 8괘가 있으니 장생의 도는 돌이켜 자기 안에서 구하면 충분하므로 정말로 바깥에서 구할 필요가 없다는 것</br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | === 소요유에 등장하는 인물2: 송영자[장수의 상징] === | ||

| + | |||

| + | '''而宋榮子(이송영자) 猶然笑之(유연소지)하야''' | ||

| + | '''且擧世而譽之而不加勸(차거세이예지이부가권)하며 擧世而非之而不加沮(거세이비지이부가저)하나니''' | ||

| + | '''定乎內外之分(정호내외지분)하며 辯乎榮辱之境(변호영욕지경)이라''' | ||

| + | '''斯已矣(사이의)니''' | ||

| + | '''彼其於世(피기어세)에 未數數然也(미수수연야)로다마는 雖然(수연)이나 猶有未樹也(유유미수야)로다'''</br> | ||

| + | '''송영자(宋榮子)는 이런 자기 만족의 인물들을 빙그레 비웃는다.''' | ||

| + | '''그리하여 그는 온 세상이 모두 그를 칭찬하더라도 더 힘쓰지 아니하며 온 세상이 모두 그를 비난하더라도 더 기(氣)가 꺾이지 아니한다.''' | ||

| + | '''그러니 그는 ① 자기의 내면과 밖의 외물(外物)의 구분을 확립하고 ② 영예나 치욕 따위가 바깥 경계[境域]의 일임을 변별하고 있는 것이다.''' | ||

| + | ⑨ 그러나 이러할 뿐이다. | ||

| + | 그는 세상의 평가에 대해 ⑩ 초연하기는 하나 비록 그러나 아직 〈무엇에 의지하지 않고 홀로 서는〉 주체성이 ⑪ 수립되지 않고 있다. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | * '''① 자기의 내면과 밖의 외물(外物)의 구분을 확립''' | ||

| + | |||

| + | ○ 자기의 내면과 밖의 외물의 구분을 확립함. 송영자는 본심이 안[內]이고 모든 물(物)은 밖[外]임을 알고 있기 때문에 내와 외의 구분을 확실하게 정한 것이라고 말한 것이다([http://www.kyobobook.co.kr/product/detailViewKor.laf?ejkGb=KOR&mallGb=KOR&barcode=9788986733419 임희일]).</br> | ||

[[분류:중국철학사]] | [[분류:중국철학사]] | ||

2022년 4월 7일 (목) 01:18 판

장자 소요유 3

소요유에 등장하는 인물1: 팽조[장수의 상징]

① 朝菌(조균)은 不知晦朔(부지회삭)하며 蟪蛄(혜고)는 不知春秋(부지춘추)하나니 此小年也(차소년야)라 楚之南(초지남)에 有冥靈者(유명령자)하니 以五百歲(이오백세)로 爲春(위춘)하고 五百歲(오백세)로 爲秋(위추)하며 上古(상고)에 有大椿者(유대춘자)하니 以八千歲(이팔천세)로 爲春(위춘)하고 八千歲(팔천세)로 爲秋(위추)하더니 而彭祖(이팽조)는 乃今(내금)에 以久(이구)로 特聞(특문)이어늘 衆人匹之(중인필지)하나니 不亦悲乎(부역비호)아

① 조균(朝菌)은 한 달을 알지 못하고 ② 쓰르라미는 봄, 가을을 알지 못하니 이것이 ③ 짧은 수명의 예이다. 초나라 남쪽에 명령(冥靈)이라는 나무가 있으니 5백 년을 봄으로 하고 5백 년을 가을로 삼는다. 먼 옛날 대춘(大椿)이라는 나무가 있었으니 8천 년을 봄으로 하고 8천 년을 가을로 삼았다. 그런데 ④ 팽조(彭祖)는 지금 장수로 유독 유명하여 세상 사람들이 그와 비슷하기를 바라니 또한 슬프지 아니한가.

- ① 朝菌(조균)

○ 아침에 피었다가 저녁에 죽는 버섯

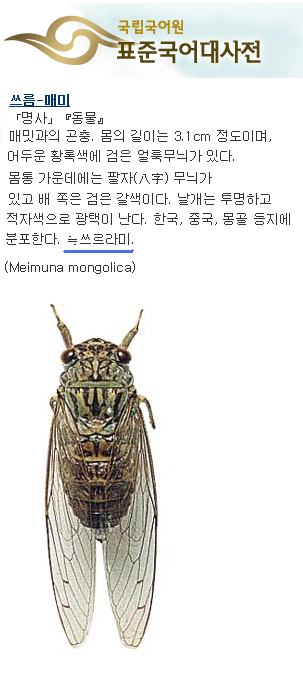

- ② 쓰르라미[蟪蛄(혜고)]

- ③ 짧은 수명

○ 조균과 쓰르라미는 아침에 태어나면 밤이 되기 전에 죽음. 그들에게는 긴 수명을 가진 명령, 대춘에 대비시키면 아침이 봄에 해당되고 밤은 가을에 해당됨. 반대로 밤[가을]에 태어나면 아침[봄]이 되기 전에 죽는 한 나절의 덧없는 생명임

○ 자연계에 명령이나 대춘 같은 긴 생명을 지닌 것이 있는 것처럼 인간세계에는 팽조가 장수를 누린 사람으로 유독 유명하지만 겨우 800세에 불과했음

○ 장자는 장수를 바라는 인간들에게 그것이 긴 수명을 지닌 것들에 비해 얼마나 헛된 생각인지 돌아보게 하면서 우리가 세속적으로 바래온 것들, 상식이라고 생각했던 것들, 우리를 속박했던 것들에 대해 <소요유>에서 깨나가게 함

- ④ 팽조(彭祖)

○ 인명. 요 임금 이래로 은나라 때까지 7백〈또는 8백〉 세를 살았다는 전설적인 장수한 인물

- 참고: 장자 사상 속 양주의 사상

- 펑유란 지음, 정인재 옮김, <<간명한 중국철학사>>, 마루비, 2020,109~111쪽

"나의 생명은 오직 나를 위해 있다. 그러므로 나를 이롷게 함도 역시 중요한 일이다. 그 귀천을 논하자면 천자의 벼슬로도 그것과는 비교할 수 없고, 그 가볍고 무거움[경중(輕重)]을 논하자면 천하의 부를 다 차지해도 그것과는 바꿀 수 없고, 그 편안함과 위태로움[안위(安危)]을 논하자면 하루아침에 그것을 잃어버리면 끝내 다시는 얻을 수 없다."

○ 이러한 양주의 사상은 <<장자>> 속에서 포함되게 됨

<<장자>> <양생주(養生主)> "착한 일을 할 때는 명예를 경계하고 악한 일을 할 때는 형벌을 경계하라. 중도(中道)를 따라가는 것을 근본으로 삼아라. 그러면 자신을 보호할 수 있고 생명을 건질 수 있고, 부모님을 공양할 수 있고, 목숨이 다할 때까지 살 수 있다."

☞ 펑유란은 이를 양주의 사상노선을 따른 것으로 보고, 초기 도가에 의하면 인간세상의 각종 해독에 대비하여 자기 생명을 보존하는 것을 최선책으로 보았다고 언급함

○ 만일 어떤 사람의 행실이 흉악하여 형벌을 받는다면 그것은 자기 생명을 유지하는 방법이 못됨. 또 어떤 사람이 너무나 착한 일을 하여 훌륭한 명성을 얻었다면 이것 역시 자기 목숨을 보존하는 방법이 못됨

<<장자>> <인간세(人間世)> "산림은 베어지기 쉽고, 기름은 타버리기 쉽고, 계피는 먹을 수 있기 때문에 벌목당하고, 옻나무는 사용될 수 있기 때문에 상처를 받는다"

☞ 유용하고 능력이 있다는 명성을 듣는 사람은 계피나무와 옻나무와 같은 운명처럼 해를 당할 것임을 경계함

☞질문: 그래서 장자가 하고 싶은 말은?

○ 쓸모없음[무용(無用)]의 쓸모

<<장자>> <인간세> "나는 무용[無用: 쓸모없음]하기를 오랫동안 원했다. 거의 죽을 뻔한 적도 있었지만 오늘날까지 그 소원을 이루어 크게 쓰이게 되었다. 만일 내가 유용했더라면 내가 이렇게 크게 될 수 있었을까. ... 세상 사람들은 유용[有用: 쓸모있음]의 쓸모는 알고 있으나 무용[쓸모없음]의 쓸모는 알지 못하고 있다."

☞ 무용하게 되는 것은 생명을 보존하는 길임. 생명을 보존할 줄 아는 사람은 너무 악한 일도 너무 선한 일도 하지 않고 중도를 지키며 살아가고, 무용해지려고 노력함. 이것이 결국 크게 쓰이게 되는 길임

☞질문: 요즘 무쓸모에 대해 어떻게 생각하나요?

-참고: 무쓸모의 쓸모

- 연단술로 발전해 가는 도교의 일부

- 풍우란 지음, 박성규 옮김, <<중국철학사(하)>>, 까치, 1999, 438~440쪽

○ 도교의 일파는 수명을 연장하는 방술(方術)을 연구하게 됨

○ 탄생이 있으면 죽음이 있다는 것은 자연의 질서이지만 도교도 가운데 일부는 인위적으로 노력하여 자연을 극복하려고 했음

갈홍, <<포박자>> "사물을 다루고 조화를 부리는 일에 사람보다 더 신령한 것은 없다. 따라서 옅은 지식에 통달한 사람은 만물을 마음대로 부릴 수 있고, 심오한 지식에 터득한 사람은 영원한 삶을 누릴 수 있다."

유염(兪琰: 송나라가 멸망한 후 은거한 사람) "천지간에서 인간의 위치란 천지간의 한 사물에 지나지 않는다. 다만 다른 사물보다 신령스럽기 때문에 인간이라고 지칭한 것이니, 어찌 천지와 더불어 어깨를 나란히 할 수 있겠는가? 그런데 만약 천지의 기밀(천지 조화의 기밀)을 훔쳐 금으로 된 액체 대단(大丹)을 합성해 낸다면 천지와 더불어 서로 시종(始終: 처음부터 끝까지)을 도모할 수 있는데, 그런 사람이 바로 진인(眞人)이다."

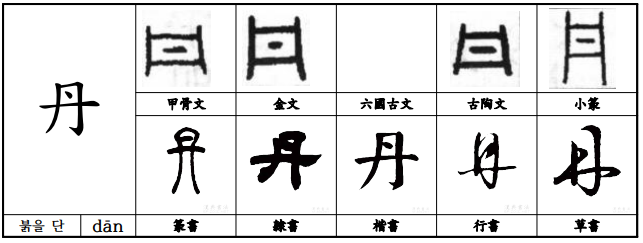

○ 도교의 '단(丹)'

- 중국학 위키백과

- 단(丹)은 붉은 돌을 캐는 우물의 모양을 본뜬 글자임. 가운데 점은 붉은 돌의 모양을 본뜬 것임. 우물 정(井)에 점이 더해진 것으로 광물을 캐내는 광정(鑛井)에 무엇인가 있다는[점] 의미를 나타내는 지시부호임

- 한나라 때 유행했던 방사(方士)들은 불로장생을 위해 단사(丹砂, 붉은 색을 내는 광석)를 많이 먹었는데 단사를 약으로 보았기 때문에 단약(丹藥)이라고 했음

- 도교에서 말하는 단(丹)에는 내단(內丹)와 외단(外丹)의 구별이 있음

- 외단은 몸 바깥에서 약을 구해서 정련하여 단을 만들어 복용하면 장생할 수 있다는 것으로, 진시황과 한 무제가 구했던 선약(仙藥)이 바로 그런 종류임

☞ 제주도에 남아있는 진시황이 불로초를 구하기 위해 파견한 서복 흔적[출처: <<중앙일보>> 2019.1.20일자 "진시황, 장생불사의 약 제주 여기서 찾았다"

- 내단은 우리 몸 속의 정(精), 기(氣), 신(神)을 단련함으로써 생기는 것으로 우리 몸은 곧 하나의 작은 우주[소우주]로서 그 안에도 음양과 8괘가 있으니 장생의 도는 돌이켜 자기 안에서 구하면 충분하므로 정말로 바깥에서 구할 필요가 없다는 것

소요유에 등장하는 인물2: 송영자[장수의 상징]

而宋榮子(이송영자) 猶然笑之(유연소지)하야 且擧世而譽之而不加勸(차거세이예지이부가권)하며 擧世而非之而不加沮(거세이비지이부가저)하나니 定乎內外之分(정호내외지분)하며 辯乎榮辱之境(변호영욕지경)이라 斯已矣(사이의)니 彼其於世(피기어세)에 未數數然也(미수수연야)로다마는 雖然(수연)이나 猶有未樹也(유유미수야)로다

송영자(宋榮子)는 이런 자기 만족의 인물들을 빙그레 비웃는다. 그리하여 그는 온 세상이 모두 그를 칭찬하더라도 더 힘쓰지 아니하며 온 세상이 모두 그를 비난하더라도 더 기(氣)가 꺾이지 아니한다. 그러니 그는 ① 자기의 내면과 밖의 외물(外物)의 구분을 확립하고 ② 영예나 치욕 따위가 바깥 경계[境域]의 일임을 변별하고 있는 것이다.

⑨ 그러나 이러할 뿐이다. 그는 세상의 평가에 대해 ⑩ 초연하기는 하나 비록 그러나 아직 〈무엇에 의지하지 않고 홀로 서는〉 주체성이 ⑪ 수립되지 않고 있다.

- ① 자기의 내면과 밖의 외물(外物)의 구분을 확립

○ 자기의 내면과 밖의 외물의 구분을 확립함. 송영자는 본심이 안[內]이고 모든 물(物)은 밖[外]임을 알고 있기 때문에 내와 외의 구분을 확실하게 정한 것이라고 말한 것이다(임희일).