"주역: 몽괘, 깨우침을 향해"의 두 판 사이의 차이

| 109번째 줄: | 109번째 줄: | ||

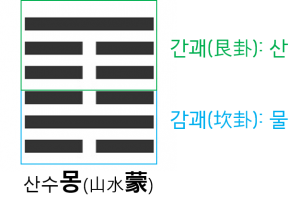

○ 간괘는 산을 상징하고 감괘는 물을 상징하는데 물의 성질은 험함임</br> | ○ 간괘는 산을 상징하고 감괘는 물을 상징하는데 물의 성질은 험함임</br> | ||

| − | [[파일:몽괘3.png| | + | [[파일:몽괘3.png|300px]] |

| 130번째 줄: | 130번째 줄: | ||

☞ <span style="color:#ff0000;">'''여러분은 왜 공부하시나요?'''</span> | ☞ <span style="color:#ff0000;">'''여러분은 왜 공부하시나요?'''</span> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | == '''몽괘 「상전」''' == | ||

| + | |||

| + | <span style="color:#3c68ba">'''象曰(상왈) 山下出泉(산하출천)이 蒙(몽)이니 君子以(군자이)하여 果行(과행)하며 育德(육덕)하나니라.'''</span> | ||

| + | <span style="color:#3c68ba">'''「상전(象傳)」에 말했다. “산 아래에서 샘물이 나옴이 몽이니 군자가 이를 본받아서 행동을 과감하게 하고 덕을 기른다.” '''</span> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | * '''산하출천(山下出泉): 산 아래에서 샘물이 나옴''' | ||

| + | ○ 산 아래에서 샘물이 이제 막 나올 때 어디로 가야 할지 모르기 때문에 몽매함의 상(象)임(왕필)</br> | ||

| + | ○ 몽괘는 상괘가 간괘로 산을 상징하고 하괘는 감괘로 물을 상징함. 이 산과 물의 상징으로 구성된 몽괘를 「상전」에서는 이제 막 산에서 샘물이 나오는 것으로 해석한 것임</br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | * '''과행육덕(果行育德): 행동을 과감하게 하고 덕을 기름''' | ||

| + | ○ ‘행동을 과감하게 함(果行)’은 어린아이가 와서 묻는 것을 의미</br> | ||

| + | ○ ‘덕을 기름(育德)’은 일상 속에서 여러 사람들에게 대처하는 방법을 찾는 것(공영달)</br> | ||

| + | => 깨우치기 위한 배움은 과감하고 적극적일 필요가 있음</br> | ||

2023년 10월 12일 (목) 00:10 판

주역을 통해 생각해 볼 수 있는 삶의 지혜

- 역(易)의 세 가지 의미

1. 변역(變易): 변하고 바뀜

“해가 차면 서쪽으로 기울고 달이 차면 작아진다. 천지가 가득 차기도 하고 비기도 하니 때와 함께 사그라들고 자라나기를 반복한다.” (日中則昃,月盈則食,天地盈虛,與時消息)

-『주역』 풍괘(豊卦) 「단전(彖傳)」 “끝나면 시작이 있다."(終則有始) -『주역』 고괘(蠱卦) 「단전(彖傳)」, 항괘(恒卦) 「단전(彖傳)」

2. 불역(不易): 바뀌지 않음

“한 번은 양이 성하기도 하고 한 번은 음이 성하기도 하는 운동을 도(道)라고 한다.” (一陰一陽之謂道) -『주역』 「계사전(繫辭傳)」

“『주역』의 기본 원리는 낳고 낳는 생명의 원리이다.” (生生之謂易) -『주역』 「계사전(繫辭傳)」

3. 이간(易簡): 쉽고 간단함

“건(乾)은 쉬움을 중심으로 하고, 곤(坤)은 간단함으로 할 수 있으니, 쉬우면 알기 쉽고 간단하면 따르기 쉽다. … 쉽고 간단함을 체득하면 천하의 이치를 모두 체득할 수 있고 천하의 이치를 체득함에 천지인(天地人) 가운데 하나로서 자리잡을 수 있는 것이다.” (乾以易知, 坤以簡能, 易則易知, 簡則易從. …易簡而天下之理得矣, 天下之理得而成位乎其中矣.) -『주역』 「계사전(繫辭傳)」

⇒ 변화에 대한 진정한 대처 방식은 관념적이거나 이론적인 방식이 아니라 우리 일상과 우리 실제 삶을 반영한 것이어야 함. 쉽고 간단한 데 그 해답이 있음

철학상담으로서의 주역의 가능성

주역, 마음을 드러내주는 은유의 거울

☞ 루 매리노프 지음, 이종인 옮김, 『철학으로 마음의 병을 치료한다』, 해냄, 2000, 422~429쪽

- 루 매리노프(LOU MARINOFF)주역이 자신의 마음을 드러내주는 은유의 거울이라고 정의함

- 주역이 신의 목소리를 들려주는 것이냐 아니냐에 관계없이 주역 그 자체가 주역 점을 치는 그 사람 자체가 지니고 있었던 원칙, 삶의 목적, 염원을 정확하게 드러내주는 거울이라고 본 것임

매리노프는 그의 책인 『철학으로 마음의 병을 치료한다』(원제 Plato not Prozac(프로젝(항우울제)이 아니라 플라톤(철학))에서 특별히 “『주역』을 참조하는 방법”을 실어 놓았음

- 여기에서 그는 많은 이들이 이 책을 점치는 도구, 혹은 신탁으로 여겼는데 이 책은 철학적 지혜로 가득 찬 지혜의 보고이며 적절히 사용하기만 한다면 우리가 의식적·무의식적으로 생각하고 있는 내용을 찬찬히 되비쳐준다고 말하면서 주역으로 점치는 방법과 그 사례들을 안내해 주고 있음

- 매리노프는 주역이 중국 철학이 그러하듯 운명에 의존하지 않는다고 말함. 주어진 상황에서 최선을 다하라고 주문한다고 말함

- 그리고 그 논의의 초점은 그 상황에 처한 당신 자신의 현명한 행동 방식에 놓여 있고 당신의 생각, 말, 행동은 당신의 자유라는 점을 강조함. 주역의 조언들은 하나의 명상거리들을 제공해 주며 플라톤도 이런 전제를 인정했을 것이라고 확신했음

필요한 지식은 이미 당신 안에 있으며 당신은 외부의 도움을 받아 그것을 꺼내기만 하면 되는 것이라고 보았음

☞ 주역의 미덕은 주역을 통해 미처 주목하지 못했던 내 마음의 목소리를 들여다보게 하는 것일지도 모르겠습니다. 그렇게 우리는 세상이 하는 이야기, 삶이 건네는 이야기, 내 진짜 마음이 내게 거는 이야기를 통해 미처 돌아보지 못했던 것들을 하나하나 깨우쳐가고 있는 것인지도 모르겠습니다. 언제쯤 깨우칠 수 있을까, 언제쯤 세상을, 내 마음을, 너의 마음을 온전히 이해할 수 있을까라는 깨우침에 관한 과제는 때론 막연하게 여겨지기도 합니다. 주역의 몽괘를 통해 깨우침의 세계로 들어가 볼까요!

몽괘(蒙卦) 설명

- 몽(蒙)의 의미

○ 몽(蒙)은 어리다는 의미임. 서괘전」에 둔괘 다음에 몽괘가 나온 이유와 몽의 의미에 대해 이렇게 말했음. “둔은 사물이 처음 생겨남이다. 사물이 생겨남에 반드시 어리므로 몽괘로 둔괘 다음을 이어받았다. 몽이라는 것은 몽매함이니 사물이 어린 것이다(屯者, 物之始生也. 物生必蒙, 故受之以蒙. 蒙者, 蒙也, 物之稺也).” 사물이 처음 생겨나는 둔괘 다음에 온 몽괘는 이제 막 사물이 생겨나 어린 상황에 대한 괘임. 아직 어리기 때문에 몽매함으로 ‘몽(蒙)’은 몽매하다는 의미도 지니고 있음

○ 누구에게나 몽매한 시절이 존재함. 어떤 새로운 분야를 공부하고, 새로운 일을 시작하는 사람들은 이제 막 세상을 배우는 어린아이처럼 초심자에 해당됨. 몽괘는 이처럼 어리석음에서 깨달음의 세계로 나아가려는 사람들에게 그들이 지녀할 자세가 무엇인지에 대해 생각해 볼 수 있는 지혜를 제공해줌

몽괘 읽기

☞ 몽매함을 깨우치기 위한 기본 원칙은 무엇일까요?

몽괘 괘사

蒙(몽)은 亨(형)하니 匪我求童蒙(비아구동몽)이라 童蒙求我(동몽구아)니 初筮(초서)어든 告(곡)하고 再三(재삼)이면 瀆(독)이라 瀆則不告(독즉불곡)이니 利貞(이정)하니라. 몽은 형통하니 내가 몽매한 어린아이를 구제하려고 하는 것이 아니라 몽매한 어린아이가 나에게서 와서 (가르침을) 구하는 것이니 처음 물으면 일깨워주고 두세 번 물으면 모독하는 것이다. 모독하면 일깨워주지 않으니 바르게 함이 이롭다.

- 몽형(蒙亨): 몽은 형통함

○ 몽괘는 어려서 어리석고 몽매한 상태임. 하지만 그렇기 때문에 깨우침, 배움의 길로 나아갈 수 있기 때문에 몽괘의 전체적인 형국은 형통함

○ 하지만 형통하기 위해서는 전제가 있음. 스승이 몽매한 어린아이를 찾아 그를 어둠과 몽매함에서 구제해 주려고 하는 것이 아니라, 어린아이가 절실한 마음으로 스승을 찾아 가르침을 구해야 함. 그래서 “동몽구아(童蒙求我)”, 즉 어린아이가 스승인 ‘나’에게 와서 가르침을 구해야 한다고 한 것임

- 비아구동몽(匪我求童蒙) 동몽구아(童蒙求我): 내가 몽매한 어린아이를 구제하려고 하는 것이 아니라 몽매한 어린아이가 나에게서 와서 (가르침을) 구하는 것

○ 여기에서 ‘아(我)’, 즉 ‘나’는 스승을 말함. 스승은 몽괘에서 구이효에 해당되며, 몽매한 어린아이는 육오효에 해당됨. 구이효와 육이효는 응(應)의 관계에 놓여 있으면서 음과 양으로 만났기 때문에 정응(正應) 관계임

○ 육오는 몽괘의 주체가 되고 구이는 몽매함을 계몽시켜주는 사람으로 이효가 몽매함의 주체가 아니지만 오효가 음효로 유순해서 이효를 따르고 그에게 낮출 수 있기 때문에 이효가 몽매함을 일깨워줄 수 있는 사람이라고 보았음

○ 오효는 존귀한 자리에 위치하고 있지만 유순한 덕을 가지고 있고 어리고 몽매한 때에 높이 있으면서 이효와 정응관계에 놓여 있고, 중(中)의 위치에 있어 중도를 지킬 수 있는 덕을 동일하게 지니고 있는 상황임(정이)

○ 이효는 강중(剛中)한 덕을 가지고 하괘에 놓여 있어서 오효의 군주에게 신임받고 우러러보는 사람으로 정도(正道)대로 스스로를 지켜내고 지극한 정성과 한결같은 뜻으로 자신을 찾아와 자신에게 가르침을 구하기를 기다린 후에 그에게 응할 수 있는 존재임

○ 이효와 오효의 관계는 군신관계로도 해석될 수 있음. 즉 유순한 덕성을 지니면서 자신을 낮출 줄 아는 군주가 현명한 신하를 찾아오는 상황으로 해석될 수 있는 것임

○ 이처럼 주역의 각각의 효는 스승과 제자관계, 군신관계, 상하관계 등 자신이 처한 상황에 빗대어 다양하게 해석될 수 있음

- 초서곡(初筮告): 처음 물으면 일깨워줌

○ 서(筮)는 시초점을 치는 것으로 의문 나는 것을 결정해 주는 것임

○ 여기에서 ‘告’는 전통적으로 ‘곡’으로 읽는데, 특히 아랫사람이 윗사람을 가르치는 것을 ‘곡’이라고 함

○ 여기에서는 신하인 육이가 임금인 구오를 깨우쳐주는 것을 상징하고 있으며 그래서 ‘곡’으로 읽음

=> 유교경전으로서의 주역에는 다양한 군신관계, 상하관계의 양상이 나타남. 임금이 꼭 윗자리라고 해서 권위를 부리는 것이 아니라 상황에 따라 신하의 도움을 받을 수도 있으며 자신을 낮출 줄도 알아야 함

○ 이 구절은 주어를 누구로 보느냐에 따라 달라짐. 주어를 스승으로 보는 경우, 처음부터 일관된 하나의 이치를 가지고 몽매한 사람에게 알려주어야 한다고 해석될 수 있음. 반면 주어를 어린아이로 보는 경우 한결같은 정성과 뜻으로 스승에게 묻는다면 알려준다고 해석될 수 있음

=> 스승의 도의로 여기는 경우: 어리고 몽매한 이가 나에게 와서 가르침을 구함에 나는 처음에는 한 가지 이치로 똑똑하게 결정해서 그 사람에게 알려주어야 함(헷갈리게 해서는 안됨)(왕필, 공영달)

=> 어린아이의 도의로 여기는 경우: 지극한 정성스러움의 한 가지 뜻으로 자신에게 가르침을 구하면 그에 대해 알려줌(정이)

=> 결국 한결같음이 중요한 지혜

- 재삼독(再三瀆), 독즉불곡(瀆則不告): 두세 번 물으면 모독하는 것임. 모독하면 일깨워주지 않음

○ 주어를 누구로 보느냐에 따라 두 가지로 해석될 수 있음

=> 주어를 스승으로 보는 경우: 처음 배우러오는 사람한테 두세 가지로 말해주면 몽매한 사람을 더 혼란하게 만듬. 스승이 처음 몽매한 사람을 가르칠 때에는 이들에게 혼란스럽게 다른 말을 하지 말아야 함(왕필)

=> 주어를 어린아이로 보는 경우: 배우는 사람의 태도 배우는 사람이 정성과 한결같은 마음으로 물어야 하는데 두 번 세 번 자꾸 물어보면 스승을 공경하지 않는 것으로 보고 알려주지 않음

- 이정(利貞): 바르게 함이 이로움

○ 몽매함을 깨우치는 도는 스승의 입장에서건 제자의 입장에서건 바름을 지킬 수 있는 데 관건이 있음. 따라서 바름을 지키는 것이 이로움

둔괘 「단전」

彖曰(단왈) 蒙(몽)은 山下有險(산하유험)하고 險而止(험이지) 蒙(몽)이라. 蒙亨(몽형)은 以亨行(이형행)이니 時中也(시중야)요 匪我求童蒙童蒙求我(비아구동몽동몽구아)는 志應也(지응야)요 初筮告(초서곡)은 以剛中也(이강중야)요 再三瀆瀆則不告(재삼독독즉불곡)은 瀆蒙也(독몽야)일새니 蒙以養正(몽이양정)이 聖功也(성공야)라. 「단전(彖傳)」에 말했다. “몽(蒙)은 산 아래 험함이 있고 험하여 그친(멈춘) 것이 몽이다. ‘몽은 형통하다’는 말은 형통함으로 행함이니 때를 얻었고 중(中)을 얻었기 때문이고 ‘내가 어린 아이에게 구하는 것이 아니라 어린 아이가 나에게 구한다’는 말은 뜻이 응함이고 ‘처음 묻거든 알려준다’는 것은 강중하기 때문이고, ‘두 세 번 물으면 모독하는 것이니 알려주지 않는다’는 말은 몽매함을 일깨우는 도를 모독하기 때문이니 몽매함에 바름을 길러나가게 하는 것은 성인(聖人)이 되는 공부이다.”

- 산하유험(山下有險) 험이지(險而止): 산 아래 험함이 있고 험하여 그친(멈춘) 것이 몽

○ 몽괘는 상괘의 간괘와 하괘의 감괘로 구성되어 있음

○ 간괘는 산을 상징하고 감괘는 물을 상징하는데 물의 성질은 험함임

- 이형행(以亨行) 시중(時中): 형통함으로 행함이니 때를 얻었고 중(中)을 얻었음

○ 몽매한 사람이 스승에게 배우고 몽매한 사람을 가르치는 것이 중요 의미를 지니고 있는 몽괘는 서로 때에 맞게 만나고 중도를 잘 지켜내는 것이 중요하게 여겨짐

○ 이효와 오효는 중(中)의 자리에서 서로 응하는 관계임

- 지응(志應): 뜻이 응함

○ 이효와 오효가 음양으로 서로 응해 있음. 교육은 스승과 제자 간의 상호 공감과 상호 소통이 필요함

- 강중(剛中)

○ ‘강중’은 양효로 중(中)의 자리에 있음을 의미하는 것으로 몽괘의 구이효를 일컬음. 몽매한 이가 처음 물음에 답해주는 주체가 되는 것임

- 몽이양정(蒙以養正) 성공(聖功): 몽매함에 바름을 길러나가게 하는 것은 성인(聖人)이 되는 공부

○ 아직 계몽되지 않은 몽매한 상태를 깨나가기 위해 바름을 기르는 것이 성인이 되는 공부임

○ 유학에서 말하는 공부는 지식 공부에 한정되지 않고 바름을 기르고 지켜나가는 것

☞ 여러분은 왜 공부하시나요?

몽괘 「상전」

象曰(상왈) 山下出泉(산하출천)이 蒙(몽)이니 君子以(군자이)하여 果行(과행)하며 育德(육덕)하나니라. 「상전(象傳)」에 말했다. “산 아래에서 샘물이 나옴이 몽이니 군자가 이를 본받아서 행동을 과감하게 하고 덕을 기른다.”

- 산하출천(山下出泉): 산 아래에서 샘물이 나옴

○ 산 아래에서 샘물이 이제 막 나올 때 어디로 가야 할지 모르기 때문에 몽매함의 상(象)임(왕필)

○ 몽괘는 상괘가 간괘로 산을 상징하고 하괘는 감괘로 물을 상징함. 이 산과 물의 상징으로 구성된 몽괘를 「상전」에서는 이제 막 산에서 샘물이 나오는 것으로 해석한 것임

- 과행육덕(果行育德): 행동을 과감하게 하고 덕을 기름

○ ‘행동을 과감하게 함(果行)’은 어린아이가 와서 묻는 것을 의미

○ ‘덕을 기름(育德)’은 일상 속에서 여러 사람들에게 대처하는 방법을 찾는 것(공영달)

=> 깨우치기 위한 배움은 과감하고 적극적일 필요가 있음