주역: 송괘 읽기

송괘(訟卦)

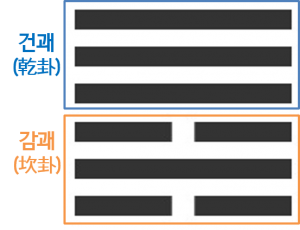

- 괘상: 천수송(天水訟), 감하건상(坎下乾上)

⇒ 송괘는 물을 상징하는 하괘의 감괘와 하늘을 상징하는 상괘의 건괘로 구성되어 있음

- 괘의 순서: 현행본 『주역』의 6번째 괘

- 송(訟)의 의미

○ 송(訟)은 쟁송(爭訟)을 의미함

○ 송괘는 상괘가 하늘을 상징하는 건괘이고 하괘는 물을 상징하는 감괘임. 하늘의 양은 위로 올라가려고 하고 물의 성질은 아래를 향해 나아가려고 해서 그 둘이 나아가는 방향이 서로 위배되므로 그래서 송사가 이루어지게 되는 상(象)임

○ 건괘의 성질은 강건하고 감괘의 성질은 험한데 이 둘이 서로 접촉하게 되면 쟁송이 있을 수밖에 없음. 또 이를 사람에게 적용시켜보면 내적인 마음은 험하고 외적인 행동은 강하기 때문에 쟁송이 일어나게 됨

송괘(訟卦) 괘사

訟(송)은 有孚(유부)나 窒(질)하여 惕(척)하니 中(중)은 吉(길)하고 終(종)은 凶(흉)하니 利見大人(이견대인)이요 不利涉大川(불리섭대천)하니라. 송(訟)은 진실함이 있으나 막혀서 두려워하니 중도(中道)에 맞게 한다면 길(吉)하고 끝까지 하면 흉하니, 대인을 만나봄이 이롭고 큰 내를 건너는 것은 이롭지 않다.

- 부(孚): 진심, 믿음 / 질(窒): 막힘 / 척(惕): 두렵다 / 섭(涉): 건너다

- 유부질척(有孚窒惕) 중길(中吉): 진실함이 있으나 막혀서 두려워하니 중도(中道)에 맞게 한다면 길함

○ 쟁송이라는 것은 일이 불화가 일어나고 감정이 서로 어긋나서 다투게 되어 쟁송에 이르게 됨. 쟁송의 본질에 대해 함부로 이를 일어나게 해서는 안 되고 반드시 신뢰와 진실성을 가지고 사건을 더 나아가지 못하도록 멈추고 막게 해서 두려워하면서 중도(中道)를 지키면서 그치게 할 수 있음 (공영달)

○ 쟁송의 중요한 지점은 진실함을 가지고 그것이 번져 확대되지 않도록 두려워하고 조심하면서 중도(中道)를 잘 지켜가야 함

○ 두려워할 수밖에 없는 까닭: 송사의 일은 남과 쟁송하고 시비를 분변하면서 제3자에게 판결해 주기를 기다리는 상황이기 때문에 막혀서 통하지 않는 상황임. 막히지 않았으면 이미 시비가 분명하게 밝혀져서 송사가 없었겠지만 사건이 아직 분명하게 변별되지 않아서 길흉을 기필할 수가 없기 때문에 두려워 할 수밖에 없는 상황임 (정이)

- 종흉(終凶) 이견대인(利見大人) 불리섭대천(不利涉大川): 끝까지 하면 흉하니, 대인을 만나봄이 이롭고 큰 내를 건너는 것은 이롭지 않음

○ 송괘에서는 송사의 일을 끝까지 밀고 나가면 흉하다는 관점을 제시해 주고 있음

○ 여기에서 “대인을 만나봄이 이롭다”라고 한 데에서 대인은 송사를 판결해 주는 사람이라고 할 수 있음

○ “큰 내를 건너감은 이롭지 않다”라고 한 것은 송사의 일은 길게 끌고 가면 좋지 않기 때문에 일을 진행해 나가면 위태롭고 불리한 결과를 불러올 것이라는 것을 말하는 것임

송괘(訟卦) 「단전」

彖曰(단왈) 訟(송)은 上剛下險(상강하험)하여 險而健(험이건)이 訟(송)이라. 訟有孚窒中吉(송유부중길)은 剛來而得中也(강래이득중야)요 終凶(종흉)은 訟不可成也(송부가성야)요 「단전(彖傳)」에 말했다. “송(訟)은 위는 강하고 아래는 험하여 험하고 강건함이 송(訟)이다. ‘송(訟)에 진실함이 있으나 막혀서 두려워하니 중도에 맞게 한다면 길하다’는 것은 강(剛)이 와서 중(中)을 얻은 것이고, ‘끝까지 하면 흉(凶)하다’는 것은 송사(訟事)를 끝까지 이루어지게 해서는 안 되기 때문이고

- 상강하험(上剛下險) 험이건송(險而健訟)

○ 송괘가 상괘의 건괘와 하괘의 감괘로 이루어져 있는 것을 가지고 말한 것임

○ 건괘는 강건한 성질을 가지고 있고 감괘는 험한 성질을 가지고 있음. 험하면서 강건하기 때문에 송사가 이루어진다고 본 것임

○ 공영달은 사람이 마음에 험악한 생각을 품고 있고 거기에다 성질까지 강건하게 되어서 송사가 벌어지게 된 것이라고 보았음

- 강래이득중야(剛來而得中也)

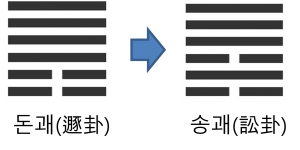

○ 이러한 「단전」의 구절들은 『주역』의 괘가 어떻게 변화했는지 살펴보는 단서가 됨

○ 『주역철학사』에서는 “강이 와서 중을 얻었다(剛來而得中)”는 「단전」의 이 구절에 대해 상체가 건이기 때문에 하괘의 곤괘에 위치해 있었던 육이효를 양효로 변화시켰다고 보았음

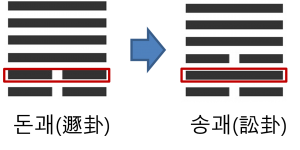

○ 주희는 송괘가 돈괘(遯卦)에서 왔다고 보았음. 즉 둔괘의 삼효가 이효 자리로 내려와서 중의 자리에 있게 되었다고 본 것임

- <참고>: 주희의 괘변도(卦變圖) 중

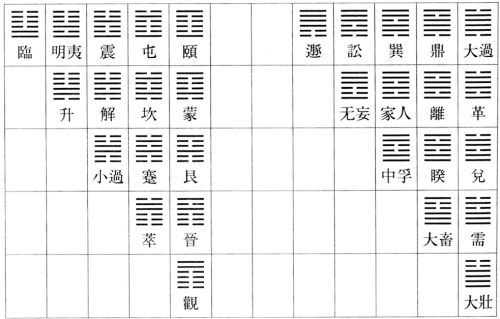

=> 「단전」 등에 근거하여 주희는 2개의 음, 2개의 양이 있는 괘들 15개는 임괘와 돈괘에서 왔다고 보았음

○ 주희는 강(剛, 양)이 와서 이효의 자리에 위치해서 하괘의 중(中)의 자리에 해당되었다는 것은 진실성을 지니고 있으면서 막히게 되었지만 두려워할 수 있어서 중도를 지킬 수 있는 상이라고 보았음

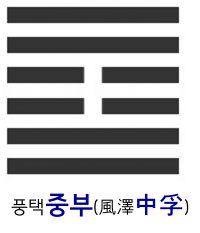

- <참고>: 중부괘 (中孚卦)

○ ‘부(孚)’자는 본래 알을 부화한다는 의미로, 알이 부화되기 위해서는 온갖 정성을 다하여 진실하게 해야 함

여기에서 ‘중(中)’은 마음속을 의미하며 ‘중부(中孚)’는 마음속의 진실함을 말함

○ 상하의 이효와 오효가 모두 양(陽)으로 실(實)하고 네 개의 양이 바깥에 있고 두 개의 음이 안에 있는 것으로 중간이 비어 있는 모습임. 이효와 오효의 중(中)이 실(實)하기 때문에 진실함을 가지고 있는 상황임

○ 괘상으로 봤을 때 하괘는 태괘(兌卦)로 기뻐하는 성질을 지니고 있고 상괘는 손괘(巽卦)로 겸손한 성질을 지니고 있음

○ 이는 위에 있는 사람이 아랫사람에게 겸손하고 아래 있는 사람들이 위에게 기뻐하는 진실함을 표현하는 상을 지니고 있음

송괘(訟卦) 「단전」

訟有孚窒中吉(송유부중길)은 剛來而得中也(강래이득중야)요 終凶(종흉)은 訟不可成也(송부가성야)요 利見大人(이견대인)은 尙中正也(상중정야)요 不利涉大川(불리섭대천)은 入于淵也(입우연야)라 ‘송(訟)에 진실함이 있으나 막혀서 두려워하니 중도에 맞게 한다면 길하다’는 것은 강(剛)이 와서 중(中)을 얻은 것이고, ‘끝까지 하면 흉(凶)하다’는 것은 송사(訟事)를 끝까지 이루어지게 해서는 안 되기 때문이고 ‘대인(大人)을 만나봄이 이롭다’는 것은 중정(中正)을 숭상하기 때문이고, ‘큰 내를 건너는 것이 이롭지 않다’는 것은 깊은 연못으로 들어가는 상황이기 때문이다.

- 종흉송부가성야(終凶訟不可成也)

○ “끝까지 하면 흉하다(終凶)”는 괘사의 말을 「단전」에서는 “끝까지 이루어지게 해서는 안된다”라고 풀이했음

○ 정이는 송사에 대해 좋은 일이 아니고 부득이해서 하는 것으로 그 일에 생각을 끝까지 밀고 나아가게 되면 흉하다고 보았음. 송괘에서는 전반적으로 송사의 일을 마지막까지 끌고 갈수록 흉하게 되는 상황이 언급되고 있음

- 이견대인(利見大人) 상중정야(尙中正也)

○ “대인을 만나봄 이롭다”에서 대인은 쟁송을 판단해주는 사람으로 이해할 수 있음. 쟁송이 일어나는 때에는 제3자로서 올바르게 판단해 줄 수 있는 대인을 만나보는 것이 이로움 (공영달)

○ 서로의 관점이 갈리고 시비를 가려야 하는 쟁송의 때에 중요한 것은 중도를 지키고 정도를 지키는 것이며, 이러한 중도와 정도를 지키면서 시비를 가려줄 수 있는 사람이 바로 대인임

- 불리섭대천(不利涉大川) 입우연야(入于淵也)

○ 송괘는 상괘가 험함을 상징하는 감괘이고 하괘는 강건한 성질을 지닌 건괘임. 험한데 강건한 성질을 가지고 이 험함을 우습게 보고 이 물로 상징되는 험난함을 무릅쓰려고 하면 깊은 연못의 위태로움으로 들어가려는 상황이 되고 말 것임

○ 큰 강을 건너는 듯한 상황은 송사의 일을 상징한 것이며 이를 강하게 밀고 나가려고 하면 깊은 연못으로 빠져들고 난국으로 빠져드는 상황이 될 것임을 경계한 말임

송괘(訟卦) 「상전」

象曰(상왈) 天與水違行(천여수위행)이 訟(송)이니 君子以(군자이)하여 作事謀始(작사모시)하나니라. 「상전(象傳)」에 말했다. “하늘과 물이 어긋나게 나아가는 것이 송(訟)이니, 군자가 이를 본받아서 일을 할 때에 처음부터 잘 도모한다.”

- 천여수위행송(天與水違行訟)

○ 송괘의 상괘는 건괘로 하늘을 상징하는데 하늘은 위로 올라가려는 성질을 가지고 있음. 반면 하괘인 감괘는 물을 상징하는데 아래로 나려가려는 성질을 지니고 있음

○ 송괘를 이루고 있는 건괘와 감괘가 서로 등지고 어긋나게 나아가는 상(象)을 지니고 있는 것이며 이것이 쟁송이 일어나는 모습과 닮아 있다는 것을 알 수 있음

- 작사모시(作事謀始)

○ 공영달은 송사가 이미 일어나게 되면 군자는 이 송사의 근원을 예방해야 함을 말한 것으로 보았음 (공영달)

○ 송사를 다스리는 데 가장 중요한 것은 그 처음에 분쟁의 발단이 되는 일의 시초를 끊어버리는 데 있음을 알 수 있음

송괘(訟卦) 효사와 「상전」

初六(초육)은 不永所事(불영소사)면 小有言(소유언)하나 終吉(종길)이리라. 초육(初六)은 쟁송하는 일을 길게 끌고 가지 않으면 조금 말은 있으나 끝내는 길할 것이다.

象曰(상왈) 不永所事(불영소사)는 訟不可長也(송불가장야)니 雖小有言(수소유언)이나 其辯(기변)이 明也(명야)라. 「상전(象傳)」에 말했다. “쟁송하는 일을 길게 끌고 가지 않는 것은 쟁송은 길게 해서는 안 되기 때문이니, 비록 조금 말은 있으나 분별함이 밝은 것이다.”

- 소유언종길(小有言終吉)

○ 초육은 구사와 응하고 있는데 구사효는 강건한 양효로 초육효 자신에게 와서 침범하고 있는 상황임. 초육의 입장에서는 침범을 당했기 때문에 쟁송을 하지 않을 수 없는 상황이어서 조금 말은 있을 수밖에 없는 상황임(공영달)

○ 하지만 초육 자체가 유약한 성질로 송괘의 아랫자리에 위치하고 있어서 쟁송을 끝까지 할 수 없는 상황임. 그래서 조금 말은 있지만 끝내는 길할 수 있는 상황(정이)