"수련 도교"의 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동

검색으로 이동

| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||

| − | == '''김시습(金時習, 1435~1493)''' == | + | == '''[http://contents.history.go.kr/mobile/kc/view.do?levelId=kc_n302000&code=kc_age_30 김시습(金時習, 1435~1493)]과 [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%A0%B4 정렴(鄭磏, 1506~1549)]''' == |

| + | |||

| + | * 조선시대 김시습은 내단사상과 관련된 글들을 남기기도 했음(<수진(修眞)>, <복기(服氣)>, <용호(龍虎)> 등) | ||

| + | * 그는 내단수련의 방법이 어느 정도 실현 가능한 것이라고 보았으며, 그 자신이 또한 상당한 수련 체험을 한 것으로 보임. 하지만 그 또한 성리학적 입장에서 내단사상을 비판하고 있는 부분도 발견됨 | ||

| + | |||

| + | 신선이라는 자는 성(性)을 기르고[양성(養性)] 기를 마시며... 늙음을 물리치는 것이다. 양성하는 자는 오래 서지 말고 오래 앉지 말고 오래 눕지 말고 오래 보지 말고 오래 듣지 말아야 한다. ... 욕망에 급급하지 말고 성내고 원망함에 마음을 두지 말며 너의 육체를 수고롭게 부리지 않고 너의 정신을 시끄럽게 하지 않아 마음을 적묵(寂默: 고요하게 앉아 깊이 생각하고 말이 없음)에 돌리면 장생(長生: 오래 삼)할 수 있을 것이다. | ||

| + | -<<매월당집>> 권17, <수진(修眞)> | ||

| + | |||

| + | * 김시습 이후 신선사상의 전승 과정에서 중요한 인물은 정렴이다. 그는 불교와 함께 성리학적 인류의 영역을 존중하면서도 도교적 정체성을 가진 인물이었음 | ||

| + | |||

| + | 단을 수련하는 도는 간략하고 쉬운 것이다. 이제 이 도에 관한 책이 너무 많아서 서고에 가득 찰 지경이나 말이 난삽하고 모호하여 알기 어렵다. 그래서 고금의 학자들이 손댈 방법을 알지 못해서 장생을 얻으려다 도리어 요절한 자가 많다. | ||

| + | 수련의 시작은 폐기(閉氣)일 뿐이다.(이것이 한 마디의 비결로서 지극히 간략하고 쉬운 도이다. ...) | ||

| + | 이제 폐기를 하려는 사람은 먼저 마음을 조용히 하고 책상다리를 하고 단정히 앉는다.(불서(佛書)에서 말하는 금강좌이다.) 눈은 발을 내리듯이 하여 아래를 보고 눈으로 코끝을 대하고 코로는 배꼽을 마주보게 한다. 숨을 들이마시기를 오래 계속하고 내쉬기를 조금씩하여 늘 정신과 기운이 배꼽 아래 한치 세푼에 있는 단전에 머물게 한다. | ||

| + | -정렴, [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9A%A9%ED%98%B8%EB%B9%84%EA%B2%B0 <<용호비결>>] | ||

2022년 11월 17일 (목) 23:37 판

한국의 수련 도교

☞ 한국사상연구소, <<자료와 해설: 한국의 철학사상>>, 예문서원, 2002

- 성리학 이념에 기초한 조선 왕조 건립에 핵심적인 역할을 했던 정도전(鄭道傳, 1342~1398)은 도교를 불로장생을 추구하는 신선사상으로 받아들이면서 불로장생을 추구하는 목적 자체가 바람직 못하고 이에 도달하기 위한 방법도 의리 실현과 배치된다고 보았음

- 이러한 비판적 분위기 때문에 조선 초기에는 신선사상의 추구가 활발하지 못했으나 점차 은둔적 인사들을 중심으로 신선사상에 침잠하는 사람들이 배출되었는데 이들을 보통 '단학파(丹學派)'라고 부름

- 조선 단학파들에게서는 외단(外丹)에 대한 관심이 두드러지지 않으므로 조선 단학파의 사상을 내단(內丹)으로 보아도 무방함. 심신수련을 통해 신선(선인)이 되는 것을 지향하는 내단 사상에 치중했던 것은 내적 성찰을 중시하는 성리학이나 선불교의 경향과도 그 흐름을 같이한다고 말할 수 있음

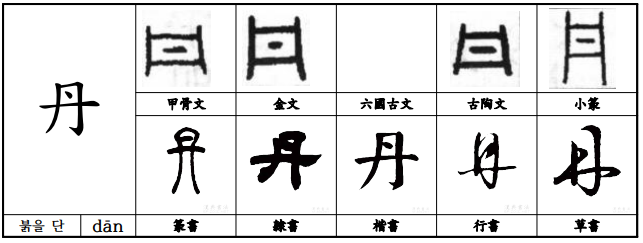

도교의 단(丹)

☞ 중국학 위키백과

- 단(丹)은 붉은 돌을 캐는 우물의 모양을 본뜬 글자임. 가운데 점은 붉은 돌의 모양을 본뜬 것임. 우물 정(井)에 점이 더해진 것으로 광물을 캐내는 광정(鑛井)에 무엇인가 있다는[점] 의미를 나타내는 지시부호임

- 한나라 때 유행했던 방사(方士)들은 불로장생을 위해 단사(丹砂, 붉은 색을 내는 광석)를 많이 먹었는데 단사를 약으로 보았기 때문에 단약(丹藥)이라고 했음

- 도교에서 말하는 단(丹)에는 내단(內丹)와 외단(外丹)의 구별이 있음

- 외단은 몸 바깥에서 약을 구해서 정련하여 단을 만들어 복용하면 장생할 수 있다는 것으로, 진시황과 한 무제가 구했던 선약(仙藥)이 바로 그런 종류임

- 내단은 우리 몸 속의 정(精), 기(氣), 신(神)을 단련함으로써 생기는 것으로 우리 몸은 곧 하나의 작은 우주[소우주]로서 그 안에도 음양과 8괘가 있으니 장생의 도는 돌이켜 자기 안에서 구하면 충분하므로 정말로 바깥에서 구할 필요가 없다는 것

김시습(金時習, 1435~1493)과 정렴(鄭磏, 1506~1549)

- 조선시대 김시습은 내단사상과 관련된 글들을 남기기도 했음(<수진(修眞)>, <복기(服氣)>, <용호(龍虎)> 등)

- 그는 내단수련의 방법이 어느 정도 실현 가능한 것이라고 보았으며, 그 자신이 또한 상당한 수련 체험을 한 것으로 보임. 하지만 그 또한 성리학적 입장에서 내단사상을 비판하고 있는 부분도 발견됨

신선이라는 자는 성(性)을 기르고[양성(養性)] 기를 마시며... 늙음을 물리치는 것이다. 양성하는 자는 오래 서지 말고 오래 앉지 말고 오래 눕지 말고 오래 보지 말고 오래 듣지 말아야 한다. ... 욕망에 급급하지 말고 성내고 원망함에 마음을 두지 말며 너의 육체를 수고롭게 부리지 않고 너의 정신을 시끄럽게 하지 않아 마음을 적묵(寂默: 고요하게 앉아 깊이 생각하고 말이 없음)에 돌리면 장생(長生: 오래 삼)할 수 있을 것이다. -<<매월당집>> 권17, <수진(修眞)>

- 김시습 이후 신선사상의 전승 과정에서 중요한 인물은 정렴이다. 그는 불교와 함께 성리학적 인류의 영역을 존중하면서도 도교적 정체성을 가진 인물이었음

단을 수련하는 도는 간략하고 쉬운 것이다. 이제 이 도에 관한 책이 너무 많아서 서고에 가득 찰 지경이나 말이 난삽하고 모호하여 알기 어렵다. 그래서 고금의 학자들이 손댈 방법을 알지 못해서 장생을 얻으려다 도리어 요절한 자가 많다. 수련의 시작은 폐기(閉氣)일 뿐이다.(이것이 한 마디의 비결로서 지극히 간략하고 쉬운 도이다. ...) 이제 폐기를 하려는 사람은 먼저 마음을 조용히 하고 책상다리를 하고 단정히 앉는다.(불서(佛書)에서 말하는 금강좌이다.) 눈은 발을 내리듯이 하여 아래를 보고 눈으로 코끝을 대하고 코로는 배꼽을 마주보게 한다. 숨을 들이마시기를 오래 계속하고 내쉬기를 조금씩하여 늘 정신과 기운이 배꼽 아래 한치 세푼에 있는 단전에 머물게 한다. -정렴, <<용호비결>>