"주역: 박괘와 복괘로 생각해 보는 삶과 죽음"의 두 판 사이의 차이

| 71번째 줄: | 71번째 줄: | ||

'''다 소진하지 않는 곳에 천지(天地)의 마음이 있다. 그러나 모두 소진(消盡)한 곳에도 또한 천지의 마음이 있다. 그러나 저것이 저렇게 새롭고 신선한 것과 같지 않으니 이렇게 머리를 맞대어 재생(再生)하는 것으로 말하면 천지(天地)의 마음을 친절하게 볼 수 있다. ''' | '''다 소진하지 않는 곳에 천지(天地)의 마음이 있다. 그러나 모두 소진(消盡)한 곳에도 또한 천지의 마음이 있다. 그러나 저것이 저렇게 새롭고 신선한 것과 같지 않으니 이렇게 머리를 맞대어 재생(再生)하는 것으로 말하면 천지(天地)의 마음을 친절하게 볼 수 있다. ''' | ||

其消之未盡處, 固天地之心也. 然那消盡底, 亦天地之心也. 但那箇不如那新生底鮮好, 故指那接頭再生者言之, 則可以見天地之心親切. -『주자어류』 | 其消之未盡處, 固天地之心也. 然那消盡底, 亦天地之心也. 但那箇不如那新生底鮮好, 故指那接頭再生者言之, 則可以見天地之心親切. -『주자어류』 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | ☞ <span style="color:#ff0000;">'''그렇다면 우리의 생사(生死) 문제는 어떻게 이해할 수 있을까요? 여러분은 자신만의 생사관을 가지고 계신가요? 우리의 생사 문제에 대해 『주역』이 전해줄 수 있는 지혜가 있을까요?(참고로 동양에서는 생사라고도 하지만 사생(死生)이라는 표현을 많이 썼음)'''</span> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | = '''『주역』속 사생(死生)''' = | ||

| + | |||

| + | ☞ 이선경, 「주역의 죽음관」, 『동양철학연구』제107집, 동양철학연구회, 2021.8.28</br> | ||

| + | |||

| + | * 역은 변화의 철학으로서 궁극적 종말은 없다고 했지만 『주역』에도 시작과 끝을 나타나는 용어와 개념이 있음. 다만 '멸(滅)'의 개념은 보이지 않으며, '사생(死生)'과 '종시(終始)'라는 용어를 사용했음 | ||

| + | |||

| + | '''原始反終(원시반종): 시작에 근원하여 마지막을 반추한다'''</br> | ||

| + | <span style="color:#3c68ba">'''仰以觀於天文(앙이관어천문)하고 俯以察於地理(부이찰어지리)라 是故(시고)로 知幽明之故(지유명지고)하며 原始反終(원시반종)이라 故(고)로 知死生之說(지사생지설)하니라'''</span> | ||

| + | <span style="color:#3c68ba">'''우러러 천문(天文)을 관찰하고 몸을 굽혀 땅의 이치를 관찰한다. 이 때문에 유명(幽明)의 이유를 알고 시작에 근원하여 마지막을 반추한다. 그래서 死生의 이론을 안다.'''</span> | ||

| + | |||

| + | => 주희는 '시종', '사생'을 순환으로 이해했음</br> | ||

| + | => 정이는 사생의 이치를 터득하는 일은 원시반종의 탐구 결과로 주어지는 것으로 보았음. 사계절 순환의 이치와 사생의 이치는 하나의 종류라고 보았음</br> | ||

| + | => 왕부지(王夫之, 1619~1692)는 '원(原)'이란 근본이 있어서 생겨난다는 뜻이며 '반(反)'이란 그 예전에 왔던 곳으로 되돌아감의 의미라고 보았음 | ||

| + | |||

| + | ☞ <span style="color:#ff0000;">'''그러고보니 우리는 어떤 사람의 죽음을 '돌아가셨다'고 표현한다. 왜일까? 어디로 돌아간다는 것일까?'''</span> | ||

[[분류: 주역]] | [[분류: 주역]] | ||

2023년 10월 23일 (월) 12:55 판

☞ 삶의 흥망성쇠의 이야기를 확장시키면 인간의 태어나고 죽음을 어떻게 이해할 수 있을까 하는 생각으로까지 확장시킬 수 있을 겁니다. 여러분은 삶과 죽음에 대해 어떻게 생각하세요?

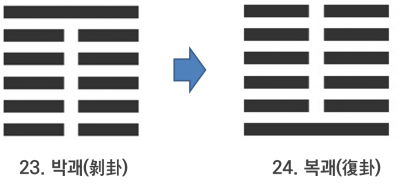

『주역』의 흥망성쇠의 원리를 단적으로 살펴볼 수 있는 박괘(剝卦)와 복괘(復卦)

박괘(剝卦), 깎임

- 괘의 순서: 현행본 『주역』의 23번째 괘

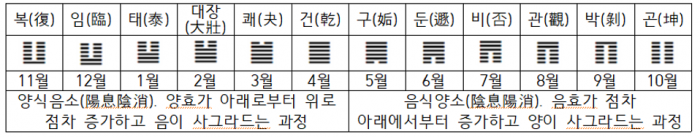

- 박(剝)의 의미: 박괘의 ‘박(剝)’은 일반적으로 깎여서 떨어진다는 ‘박락(剝落)’의 의미로 쓰이고 있음. 이를 음양소식(陰陽消息: 음양이 깎이고 자라남)의 관점에서 설명하곤 함. 즉 음이 이제 막 자라나기 시작해서 양을 변화시켜 양이 깎여 떨어져나가는 상(象)으로 해석하는 것임

- 박괘는 다섯 효가 음효로 이루어져 있어 소인으로 가득한 세상으로 해석되기도 함. 양이 군자의 상징을 가진 데 반해 음은 소인의 상징을 지니고 있음

- 박괘는 초효의 소인으로 상징되는 음효가 점점 이효, 삼효, 사효, 오효로 올라가면서 자라나고 있는 것으로 해석되는 것이며, 이는 소인의 세력이 강해져서 군자의 세력이 약해지고 있는 상황으로 해석될 수도 있는 것임

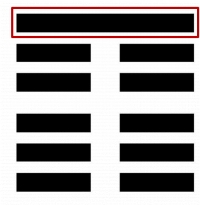

박괘의 마지막, 상구 효사

上九(상구)는 碩果不食(석과불식)이니 君子(군자)는 得輿(득여)하고 小人(소인)은 剝廬(박려)리라. 상구는 큰 과일은 먹지 않으니(큰 과일이 먹히지 않으니) 군자는 수레를 얻을 것이고 소인은 오두막집마저 허물어뜨릴 것이다.

=> 군자는 힘겨운 시기에도 큰 과일이 될 싹을 먹어 치우지 않고 기다림. 마침내 사람들의 신뢰와 여론을 얻고 명예를 얻게 됨. 소인은 그 반대임

복괘(復卦), 회복함

- 괘의 순서: 현행본 『주역』의 24번째 괘

- 복(復)의 의미: 복(復)은 돌아온다는 의미를 지님. 「서괘전」에 복괘가 박괘(剝卦) 다음에 온 이유에 대해 “사물이 끝내 다 깎일 수만은 없으니 위에서 궁극에 달하면 아래에서 돌아오기 때문에 박괘 다음에 복괘로 받았다(物不可以終盡剝, 窮上反下, 故受之以復).”라고 했음

- 참고: 유배지에서 다산의 『주역』꿈

☞ 김윤규, 「장기 유배기 다산 시의 성격」, 『동방한문학』 57권, 동방한문학회, 2013.12, 253~261쪽

○ 1789년 28세에 급제한 이후 1800년 정조(1776~1800)가 세상을 떠날 때까지 정조는 다산을 총애했으며, 서로를 아끼고 위하는 각별한 군신관계를 지속했음

○ 왕의 전폭적인 신뢰 하에 승진을 거듭했던 그는 정조의 특별한 총애와 다산이 지닌 뛰어난 능력으로 많은 사람들의 질투의 대상이 되게 됨. 특히 그는 당시 천주교와 관련되어 있다는 혐의로 논란이 되고 있었으나 정조는 여전히 다산을 신뢰했음

○ 1800년 39세 때 끊이지 않는 비방과 질시를 잠시 피하기 위해 낙향해 있던 다산은 정조의 별세 소식을 듣게 됨. 이듬해 1801년 신유년, 신유박해와 함께 그는 인생의 고난의 시기를 마주하게 됨. 천주교를 신봉하거나 이에 호의적인 집단을 보호했던 정조의 죽음 이후, 정치적 숙청의 일환으로 천주교 신자와 그의 가족들을 처단하는 신유박해가 일어나게 됨. 이 때 다산도 억울하게 귀양길에 오르게 됨

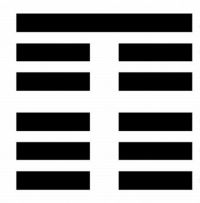

○ 1801년 봄에 장기(長鬐)로 귀양을 갔는데, 그해 가을에 나의 운명을 점쳐[筮] 둔지복괘(屯之復卦)를 만난 꿈을 꾸고서는 깨어나서 기뻐하며 ‘처음에는 둔(屯)했으나 그 둔이 변하여 양복(陽復)이 되었으니 종당에는 경사가 있지 않겠는가.’라고 했음. 여기에서 둔괘는 어려움을 뜻하는 괘임. 하지만 복괘는 온통 음으로 춥고 어두웠던 시절에 아래에서부터 따뜻한 양효의 새싹 하나가 피어오르는 괘로, 회복, 돌아옴을 의미함. 하지만 경사가 있을 것이라고 기대했던 그의 생각과는 달리 오히려 더 먼 전라도 강진으로 유배지를 옮기게 됨

○ 하지만 1801년 그해 10월 그의 조카사위 황사영이 신유박해의 전말과 그 대응책을 흰 비단에 적어 중국 북경에 거주하고 있던 구베아 주교에게 보내려고 밀서를 보냈다가 발각되는 황사영 백서사건으로 인해 강진으로 더 멀리 유배가게 됨

○ 이후 다산은 강진 유배생활동안 수많은 저작을 남기게 됨

복괘(復卦) 「단전」의 한 구절

復(복)에 其見天地之心乎(기견천지지심호)인저. 복(復)에서 천지(天地)의 마음을 볼 수 있을 것이다.

- 복기견천지지심호(復其見天地之心乎): 복괘에 등장하는 천지의 마음에 대한 언급은 간단했지만 과연 천지의 마음이 무엇인가에 대해서는 후대에 여러 가지 논의가 제기되었음

- 천지의 마음에 관한 주희의 언급들

『역』에서 “회복됨의 이치에서 천지의 마음을 볼 수 있다”... 고 한 것은 또 무슨 뜻인가? ... 정말 마음이 없다면, 소는 말을 낳고 복숭아 나무에 오얏 꽃이 필 것인데, 이것들은 오히려 스스로 정해진 것이 있다. 易所謂‘復其見天地之心’... 又如何? ... 若果無心, 則須牛生出馬, 桃樹上發李花, 他又卻自定. -『주자어류』

천지의 마음은 대신할만한 것이 따로 없으니, “(천지의) 큰 덕을 생(生)이라 하니” 단지 만물을 낳을 뿐이다. 나무 한 그루를 생각해보면, 봄에는 꽃피고 여름엔 무성하고, 가을이 되면 열매 맺고 겨울이 되면 완성된다. ... 만약 겨울을 거치지 않으면 씨앗이 완성되지 않는다. 곧장 기를 충분하게 받으면 장차 서로 이별하려 할 때에 천 개의 열매가 종자가 되어 천 그루의 나무가 되니, (박괘 상구의) “큰 열매는 먹지 않는다”와 같은 것이 이것이다. 바야흐로 작은 것으로부터 큰 것이 되는데에는 각기 생의(生意)가 있다. 겨울이 되었을 때, 마치 나무에 생의(生意)가 없는가 의심하는 것은 도리어 스스로 수렴하여 아래(뿌리)에 두고 있음을 모르는 것이니, 모든 열매는 각기 생리(生理)를 갖추고 있으니 낳고 낳아서 끝이 없는 뜻을 다시 볼 수가 있다. 天地之心, 別無可做, ‘大德曰生’, 只是生物而已. 謂如一樹, 春榮夏敷, 至秋乃實, 至冬乃成. 雖曰成實, 若未經冬, 便種不成. 直是受得氣足, 便是將欲相離之時, 卻將千實來種, 便成千樹, 如‘碩果不食’是也. 方其自小而大, 各有生意. 到冬時, 疑若樹無生意矣, 不知卻自收斂在下, 每實各具生理, 更見生生不窮之意. -『주자어류』

다 소진하지 않는 곳에 천지(天地)의 마음이 있다. 그러나 모두 소진(消盡)한 곳에도 또한 천지의 마음이 있다. 그러나 저것이 저렇게 새롭고 신선한 것과 같지 않으니 이렇게 머리를 맞대어 재생(再生)하는 것으로 말하면 천지(天地)의 마음을 친절하게 볼 수 있다. 其消之未盡處, 固天地之心也. 然那消盡底, 亦天地之心也. 但那箇不如那新生底鮮好, 故指那接頭再生者言之, 則可以見天地之心親切. -『주자어류』

☞ 그렇다면 우리의 생사(生死) 문제는 어떻게 이해할 수 있을까요? 여러분은 자신만의 생사관을 가지고 계신가요? 우리의 생사 문제에 대해 『주역』이 전해줄 수 있는 지혜가 있을까요?(참고로 동양에서는 생사라고도 하지만 사생(死生)이라는 표현을 많이 썼음)

『주역』속 사생(死生)

☞ 이선경, 「주역의 죽음관」, 『동양철학연구』제107집, 동양철학연구회, 2021.8.28

- 역은 변화의 철학으로서 궁극적 종말은 없다고 했지만 『주역』에도 시작과 끝을 나타나는 용어와 개념이 있음. 다만 '멸(滅)'의 개념은 보이지 않으며, '사생(死生)'과 '종시(終始)'라는 용어를 사용했음

原始反終(원시반종): 시작에 근원하여 마지막을 반추한다

仰以觀於天文(앙이관어천문)하고 俯以察於地理(부이찰어지리)라 是故(시고)로 知幽明之故(지유명지고)하며 原始反終(원시반종)이라 故(고)로 知死生之說(지사생지설)하니라 우러러 천문(天文)을 관찰하고 몸을 굽혀 땅의 이치를 관찰한다. 이 때문에 유명(幽明)의 이유를 알고 시작에 근원하여 마지막을 반추한다. 그래서 死生의 이론을 안다.

=> 주희는 '시종', '사생'을 순환으로 이해했음

=> 정이는 사생의 이치를 터득하는 일은 원시반종의 탐구 결과로 주어지는 것으로 보았음. 사계절 순환의 이치와 사생의 이치는 하나의 종류라고 보았음

=> 왕부지(王夫之, 1619~1692)는 '원(原)'이란 근본이 있어서 생겨난다는 뜻이며 '반(反)'이란 그 예전에 왔던 곳으로 되돌아감의 의미라고 보았음

☞ 그러고보니 우리는 어떤 사람의 죽음을 '돌아가셨다'고 표현한다. 왜일까? 어디로 돌아간다는 것일까?