"논어 학이"의 두 판 사이의 차이

| 120번째 줄: | 120번째 줄: | ||

☞ 질문: <span style="color:#ff0000;">'''교언영색하는 사람, 어떤 모습이 떠오르나요?'''</span> | ☞ 질문: <span style="color:#ff0000;">'''교언영색하는 사람, 어떤 모습이 떠오르나요?'''</span> | ||

| − | [[파일: Cheating. | + | [[파일: Cheating.jpeg]] |

== 논어 학이편 등장인물 == | == 논어 학이편 등장인물 == | ||

2022년 3월 10일 (목) 00:52 판

논어 학이편 번역문

- 번역문 출처는 동양고전종합DB입니다.

학이 1번째 구절

子[ㅣ] 曰 學而時習之면 不亦說乎아 자왈 학이시습지면 불역열호아 공자(孔子)께서 말씀하셨다. “배우고 수시로 익히면 기쁘지 않겠는가.

有朋[이] 自遠方來면 不亦樂乎아 유붕이 자원방래면 불역락호아 벗이 먼 곳으로부터 찾아온다면 즐겁지 않겠는가?

人不知而不慍이면 不亦君子乎아 인부지이불온이면 불역군자호아 남이 알아주지 않더라도 서운해하지 않는다면 군자(君子)답지 않겠는가?"

☞질문: 논어의 가장 처음은 왜 이 세 문장으로 시작할까?

1. 공자에게 배움이란? 2. 논어에 나오는 벗(붕우(朋友)) 3. 군자(君子)란 사람은 어떤 사람일까?

학이 2번째 구절

有子[ㅣ] 曰 其爲人也ㅣ 孝弟오 而好犯上者ㅣ 鮮矣니 不好犯上이오 而好作亂者ㅣ 未之有也니라 유자 왈 기위인야 효제오 이호범상자 선의니 불호범상이오 이호작란자 미지유야니라. 공자의 제자 유자(有子=유약(有若))가 말하였다. “사람됨이 효성스럽고 공경스러우면서 윗사람 범하는 것을 좋아하는 자는 드무니, 윗사람 범하는 것을 좋아하지 않으면서 난(亂) 일으키는 것을 좋아하는 자는 있지 않다.

君子[는] 務本이니 本立而道生하나니 孝弟也者는 其爲仁之本與인뎌 군자 무본이니 본립이도생하나니 효제야자는 기위인지본여인저 군자는 근본에 힘쓰니, 근본이 확립되면 도(道)가 생기는 법이다. 효(孝)와 공경[悌]은 인(仁)을 행하는 근본일 것이다.”

☞ 1. 질문: 유약의 질문들을 보면 유약은 어떤 사람이었을 것이라고 생각되나요?

☞ 2. 질문: 왜 윗사람을 범하고, 난을 일으키는 것에 대해 공자는 경계했을까?

☞ 3. 질문: 근데 근본이 확립되면 도가 생긴다는 게 무슨 말일까? 공자가 말하는 도는 무엇일까?

1. 스승과 닮았던 제자 유약(임옥균 역주, <<논어 정독>>, 삼양미디어, 2015, 37~38쪽)

○ <<논어>>에서 유약을 '유자'라고 한 것을 보면 유약의 제자들이 <<논어>>의 편찬에 참여한 것이 분명한 것으로 보임

○ 유약은 실천적인 학문 성향을 보인 것으로 여겨짐. 그래서 스승 공자가 가르친 인을 행하는 방법은 멀리 있지 않고 바로 부모에게 효도하고 형제와 우야하는 것이라고 보았던 것임

○ 아울러 유약은 예의 실천을 강조했던 것으로 보임. 그것도 한 번 세워진 예를 원칙적으로 지킬 것을 요구했던 원칙론자였음

○ 정치사상의 측면에서 그는 스승을 따라 백성이 나라의 근본이라는 생각을 가졌음

2. 공자의 시대에 대한 이해의 필요성

<참고자료: 김충열, <<중국철학사1>>, 예문서원, 2006>

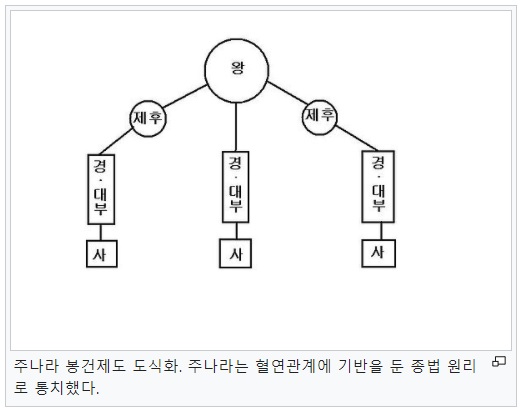

○ 공자가 살았던 주나라 시대의 정치제도는 혈연관계가 군주와 신하관계로 이어지는 특징을 지니고 있었음

○ 따라서 국가 사회의 윤리 질서는 그것을 형성하고 있는 가정 윤리에 의존했으며, 가정 윤리는 가정 구성의 기본 단위인 개인, 더 정확히 말해서 그 개인의 내재된 심성에서 자연적으로 우러나오는 효제(부모에 대한 효, 형제자매간의 공경)에 의존했음

○ 주나라 봉건제도는 "천하가 한 가정이고, 온 나라 안이 한 몸"이라는 생각을 가지고 있었음

○ 하지만 공자의 시대에 이르게 되면 통치 계급 내부에서 정권 투쟁이 발생했고 통치자들의 도덕적 타락에 대해 백성들은 부정적인 생각을 갖게 되었음. 여기에 이민족의 침범까지 일어나게 됨

○ 주나라가 처음 세워졌을 때 백성을 중요한 정치 행위의 대상으로 보고, 백성들의 뜻(민의)이 바로 천명의 대변이라고 여겼음. 하지만 정치가 문란해지자 백성들은 다시 착취와 부역, 노동의 대상으로 간주되어 백성을 위한 정치라는 정치적 명분이 유명무실하게 되었고 그 결과 백성들은 가난에 허덕이고 전쟁에 동원되었음

○ 주나라의 통치제도는 혈연관계를 기반으로 했기에 신하가 군주를 이기고 왕이 되고자 벌였던 전쟁은 혈연관계가 무너진 것이기도 했음

○ 아울러 주나라는 혈연을 중심으로 한 종법 질서를 가지고 정치 조직의 기준을 세웠지만 그 이전부터 이어져왔던 '어진 이를 관리로 등용하는 제도' 또한 중시했음. 하지만 혈연관계에 기반한 통치질서가 무너지면서 정권이 소인들 또는 친족 외의 인물에 의해 조종되는 타락 현상을 가져 왔음

<공자 당시의 시대상황을 가늠해 볼 수 있는 시들>

해와 달이 나쁜 징조를 나타내며 모두 자기의 궤도를 가지 않는다. 나랏일은 곳곳마다 혼란이 일어나니 위정자가 어진 이를 쓰려 하지 않기 때문이다. 지난날 해가 달을 삼킨 것은 그래도 예사였는데 지금은 달이 해를 삼키니 불길한 징조가 아닌가. -<<시경>> <시월지교(十月之交)>

하늘이 죄의 그물을 내리시니 나라를 좀먹는 해충 나라 안에 득실득실 모두들 무례히 제멋대로 갖가지 어지러운 꼴 일삼아 기어이 나라 망치고 말겠네. ... 이전에는 착한 사람 그렇게도 잘살더니 지금에는 착한 사람이 이렇게도 못나에. -<<시경>> <소민(召旻)>

어떤 이는 편히 쉬고 어떤 이는 눈코 뜰 사이 없이 바쁘네. ... 어떤 이는 밖에서의 비참한 울부짖음 못 듣는지 편히 쉬고 있지만 어떤 이는 잔혹한 억압과 착취에 숨이 막힐 지경이네. 어떤 이는 산수간에서 즐겁게 노닐지만 어떤 이는 왕족을 위해 죽도록 기를 쓰고 일하네. 어떤 이는 즐겁게 술 마시지만 어떤 이는 혹여 책잡힐까 가슴 졸이네. -<<시경>> <북산(北山)>

3. <논어>에 나오는 도(道)

子曰(자왈) 富與貴(부여귀)는 是人之所欲也(시인지소욕야)나 不以其道得之(불이기도득지)면 不處也(불처야)니라.

공자가 말했다. "부유함과 귀함은 사람들이 바라는 것이지만 도(道)로 얻은 것이 아니라면 받아들이지 않는다."

☞ 정당한 방법으로서의 도

子曰(자왈) 朝聞道(조문도)면 夕死(석사)라도 可矣(가의)니라.

해석1: 공자가 말했다. "아침에 도를 들으면 저녁에 죽어도 괜찮다." 해석2: 공자가 말했다. "아침에 세상에 도가 있다는 말을 들으면 저녁에 죽어도 괜찮다."

☞ 진리의 도, 도덕의 도

子曰(자왈) 人能弘道(인능홍도)요 非道弘人(비도홍인)이니라.

공자가 말했다. "사람이 도를 크게 할 수 있고 도가 사람을 크게 할 수 없다."

☞ 도덕의 핵심, 주체는 사람

- 도(道)와 덕(德)

○ 도(道): 辵(간다)+首(머리, 머리가 향하는 곳, 목적지), 사람이 가는 길(길, 방법 등의 의미도 지님)

○ 덕(德): 行(간다)+悳(곧을 직(直)+마음 심(心)

☞ 공자는 "하늘이 나에게 덕을 주셨다."라고 했음. 하늘이 부여했다는 의미를 통해 인간다운 인격과 그 가능성이 모든 사람에게 보편적으로 열려 있다는 것을 말했음. 따라서 이러한 덕의 실현과 수행이 공자에게는 가장 중요한 학문의 목표가 되었음. 공자 이전부터 군주의 덕은 통치의 정당성을 확보하는 근원적인 힘으로 인식되었음. 공자에 이르러 덕 개념은 정치적 의미에서 하늘이 준 인간다움의 인격을 지칭하는 보편적인 개념으로 확산되었음 (출처: 한국민족문화대백과사전)

☞ 도는 사람이 경유하는 길로 경유자의 주관 밖에 있는 것이고 덕은 사람에게 주어지고 사람이 닦아나가는 것으로 주관 안에 있는 것 (김익수, <공자의 도에 관한 연구>, <<건국대학교 대학원 논문집>> 제12집, 1980, 4~5쪽)

학이 3번째 구절

子曰(자왈) 巧言令色(교언영색)이 鮮矣仁(선의인)이니라. 공자가 말했다. “말을 교묘하게 하며 얼굴빛을 꾸미는 사람 가운데 드물도다, 어진 사람이!”

☞ 질문: 교언영색하는 사람, 어떤 모습이 떠오르나요?

논어 학이편 등장인물

| 등장인물 | 생몰년 | 태어난 곳 | 관계 | 대화주제 |

|---|---|---|---|---|

| 공자 | 기원전 551년~ 기원전 479년 | 중국 취푸 | 논어의 주요 화자이자 주인공 | |

| 유약(有若) | 기원전 518년~기원전 458년 | 노(魯)나라 사람 | 공자 제자 | 효, 제(弟), 예(禮), 조화 등 실천적 문제 |