동양철학에세이 장자2

도를 분열시킨 것[편집 | 원본 편집]

장자와 혜자(혜시)가 호(濠)라고 불리는 물을 가로지르는 다리 위에서 한가롭게 거닐고 있었다. 장자: 피라미가 자유롭게 놀고 있구나. 이것이 물고기의 즐거움이지. 혜자: 자네는 물고기가 아닌데 어떻게 물고기가 즐거운 줄 아는가? 장자: 자네는 내가 아닌데 어떻게 내가 물고기의 즐거움을 모르는 것을 아는가? 혜자: 나는 자네가 아니니 자네를 모르는 것은 당연하네. 자네는 물고기가 아니니 자네가 물고기의 즐거움을 모르는 것도 틀림없네. 장자: 처음으로 돌아가서 생각해 보세. 자네가 나에게 어떻게 물고기가 즐거운 줄 아느냐고 물은 것은 이미 내 말을 알아듣고 물은 것이네. 어떻게 알았는지 말하겠네. 나는 물가에서 알았네.

-<<장자>> <추수>

☞ 장자와 혜자의 생각이 가진 근본적인 차이는 무엇일까요?

○ 혜시는 장자가 물고기가 아닌 이상 물고기의 즐거움을 알 수 없다고 보았음. 이런 방식으로 말하기 시작하면 혜시가 또한 장자가 아닌데 장자가 물고기의 즐거움을 알지 못한다는 것을 알 수 없음. 끊임없이 너와 나를 구별하고, 나와 상대를 구별하는 전제를 가지고 있으면 끊임없이 서로 평행선만 그을 뿐 진정으로 서로를 알 수 없음

○ 장자는 물가에 왔을 때 물고기가 그리는 유려한 곡선과 아무런 거리낌도 없는 그 모습을 보고 이것이 있는 그대로의 모습이고 자유로운 모습이라고 느꼈음. 혜시도 장자의 기분을 충분히 공감하고 있었지만 습관적으로 말장난을 걸었음. 장자는 이런 말장난이 싫었음

○ 장자는 만물은 서로 연관되어 있고 하나로 통일되어 있다는 사상을 가지고 있었음. 만물이 하나임을 아는 사람만이 옳고 그름의 시비를 초월하고 선악과 생사를 초월하여 무한한 자유의 세계를 누릴 수 있다고 보았음

☞ 장자는 인간사회의 논쟁, 갈등, 전쟁 등의 수많은 혼란들이 누가 맞고 틀린지[시비], 누가 선하고 악한지 등을 말로, 언어로 구분하고 따지고 갈등하는 가운데에서 일어났다고 보았던 것 같음. 하지만 생각해 보면 이 자연계에 옳고 그름, 선함 악함의 구분이 원래 있었던 것일까? 이것들도 결국 인간이 만들어낸 것 아닌가. 인위적으로 만들어진 가치, 기준 때문에 수많은 사람들이 억압받고 죽어가고 있는 것 아닌가!

☞ 생각을 한번 전환해보자!

도는 어디에 있는가[편집 | 원본 편집]

☞ 진리는 어디에 있나? 인간 존재, 이 세상의 본질은 어디에 있나?

☞ 그런데 이 질문 자체가 어쩌면 틀렸을지도 모른다. 우리가 찾는 '나', 우리가 갈구하는 진리, 구도(求道)의 길에서 찾는 도(道)는 이미 우리 안에, 어디에나 있다고 장자는 말한다!

동곽자가 장자에게 물었다. "도는 어디에 있는가?" "없는 곳이 없다." "구체적으로 이름을 지적하여 말해 보시오." "쇠파리에 있다." "도가 어찌 그렇게 지저분한 데 있는가?" "가라지나 피 같은 잡초에 있다." "어째서 더 하찮은 것에 있는가?" "옹기 조각에 있다." "왜 점점 더 심해지는가?" "똥오줌에 있다." "..." 장자가 말했다. "당신의 질문은 본질을 물은 것이 아니다. 구체적인 사물을 벗어나 도를 이야기하려 해서는 안 된다. 지극한 도는 이와 같고 위대한 말도 이와 같다."

-<<장자>> <지북유>

☞ "도를 아십니까? 저를 따라오세요." 이 말은 하는 사람은 진정한 도를 모르는 사람이다. 이미 도는 여기에 있다. 밖에서 찾는 게 아니다.

○ 도는 바로 우리들 가까이에 있음. 고상하고 깨끗하고 상상할 수 없는 그 무엇이 아님. 우리의 삶 속에, 우리가 만지는 그릇 속에, 농부가 이용하는 거름 속에, 우리와 더불어 사는 하찮은 미물들 속에 있음. 도는 많이 배운 사람들에게 있는 것도 아니고 육체를 쓰는 사람들을 관리하는 이들에게 있는 것도 아님

☞ 우리가 바라보는 저 미물, 저 사람 어느 것 하나 도를 품지 않은 게 없음. 감히 함부로 할 수 없다. 그래서 아주 작은 사물 하나도 우리에게 깨달음을 줄 수 있다.

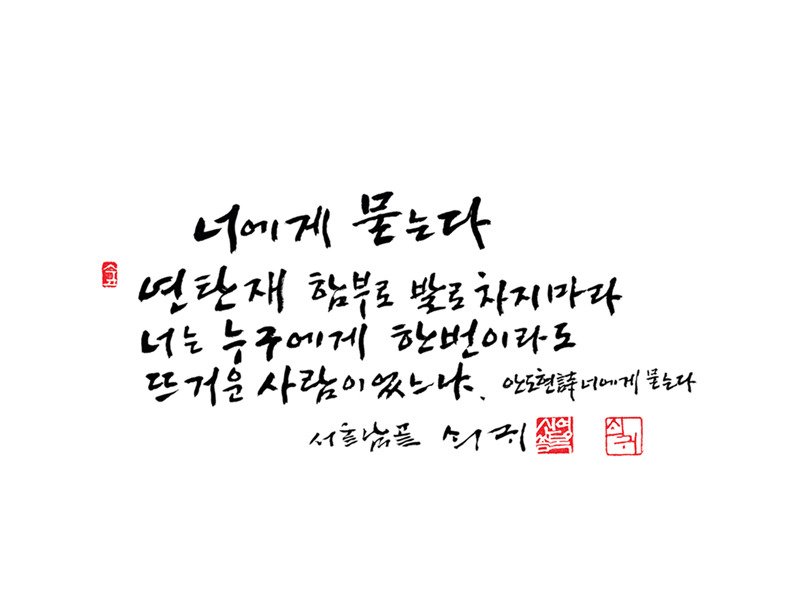

☞ 신영복 선생님의 글씨로 쓴 안도현 시인의 <너에게 묻는다>